非遗与科技碰撞|南开学子闪耀全国性化学科普大赛,摘1银2铜

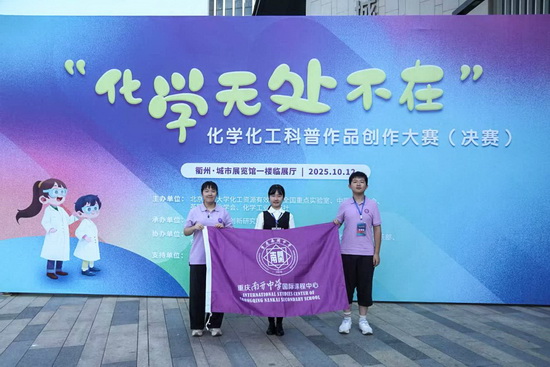

近日,由北京化工大学化工资源有效利用全国重点实验室、中国化工学会、英国皇家化学会、化学工业出版社联合主办的“化学无处不在”化学化工科普作品创作大赛(决赛)在浙江省衢州市城市展览馆举办。重庆南开中学国际课程中心学子与来自全国40余个城市的300余名化学爱好者同台竞技。7名南开学子从生活中的化学出发,探索《千里江山图》与手工造纸的非遗传统文化背后的科学逻辑,聚焦前沿的“液态阳光”技术进行科普作品展示,最终斩获1项二等奖与2项三等奖!

比赛介绍

“化学无处不在”化学化工科普作品创作大赛(Chemistry is Everywhere Chemical Science Popularization Works Contest)是一项面向广大青少年及社会公众的科普活动。大赛以“探索化学奥秘,传播科学精神”为宗旨,鼓励参赛者围绕化学在生活、环境、能源、健康等领域的应用,创作形式多样的科普作品,包括但不限于文章、视频、漫画、实验展示与互动模型等。

该赛事旨在激发公众对化学的兴趣与理解,推动化学知识的普及与创新表达,提升公民的科学素养。参赛者通过自主探究与团队协作,将专业化学知识转化为生动易懂的科普作品,不仅锻炼了跨学科整合与创意实践能力,也促进了科学思维、审美表达与社会责任感的综合发展。

获奖作品介绍

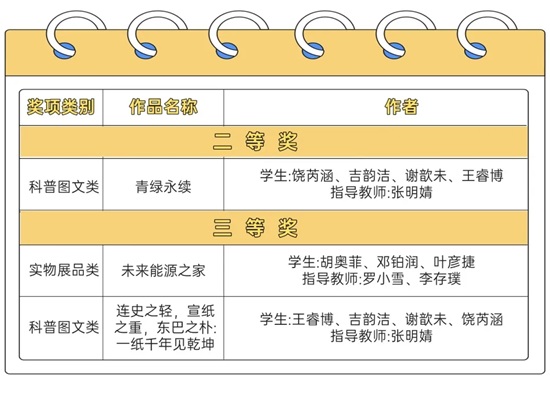

青少年组二等奖:《青绿永续》/参赛作者:饶芮涵 吉韵洁 谢歆未 王睿博 /指导教师:张明婧

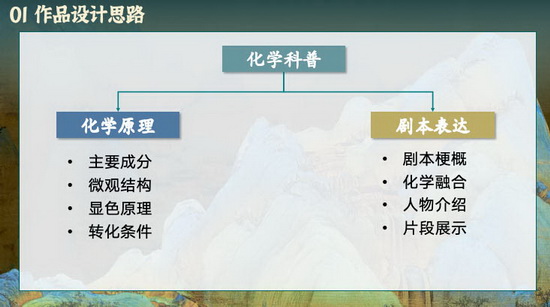

当古老的青绿山水遇见现代的化学方程,一场跨越千年的对话便在舞台上悄然开启。《青绿永续》是该团队创作的一部化学科普舞台剧,灵感来源于北宋王希孟的传世名画《千里江山图》。他们以这幅青绿长卷为叙事背景,以化学元素为解谜之笔,通过一场穿越时空的古今对话,揭示出画中色彩千年不褪的科学奥秘。

在独特的“化学戏剧”舞台上,石膏与石绿不再是沉默的矿物,它们因碱式碳酸铜的晶体结构而焕发出青绿光华;胶矾水也不再是古老的配方,它作为十二水合硫酸铝钾,在舞台上“演绎”着如何絮凝成膜、隔绝氧气,守护色彩的奇迹。剧中,北宋的天才画师王希孟、精通颜料炼制的杜秋娘,与现代材料化学家陈墨、故宫老保安老李,形成两条并行的故事线。他们在各自的时空里探索、困惑、顿悟,最终在雷雨之夜实现精神共鸣,共同诠释了“工匠精神”与“科学理性”如何共同守护文明的色彩。

青少年组三等奖:《未来能源之家》/参赛作者:胡奥菲 邓铂润 叶彦捷/指导教师:罗小雪 李存璞

作品以“液态阳光”为核心主题,围绕二氧化碳电还原与清洁能源转化,通过创意互动模型向公众展示一条面向未来的可持续能源路径。以一座象征“未来能源之家”的实物模型为载体,直观演绎如何将太阳能转化为便于储存和运输的液态燃料(如甲醇、乙醇等),实现碳的循环利用。创作思路源于对我国“双碳”战略与能源安全问题的深入思考,打破了传统科普的展板模式,采用分子模型组装+电解模拟互动的形式,让体验者亲手参与从CO2到燃料的转化过程,理解催化剂、能量流和物质循环的核心科学概念。

模型外墙代表CO2原料与产物,内部结构象征能量与材料的转化,整体设计兼具科学性与艺术性。作品不仅阐释了液态阳光的技术原理——太阳能发电、电解水制氢、CO2加氢合成燃料,更强调了其作为战略能源储备的重要意义。它呼应了“液态阳光”概念,引导公众从“减少排放” 走向“循环利用”,从认知到参与,共同助力绿色能源未来。

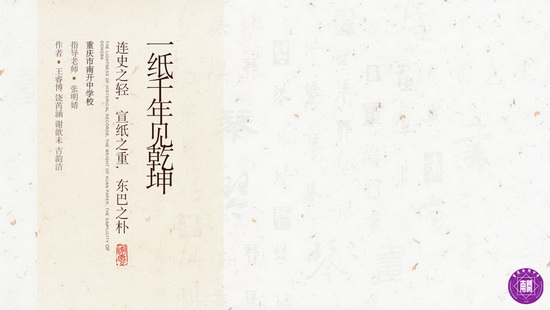

青少年组三等奖:《一纸千年见乾坤》/参赛作者:王睿博 谢歆未 吉韵洁 饶芮涵/指导教师:张明婧

在当代电子阅读逐渐替代纸张的趋势下,本文围绕探究手工纸这一主题,立足于对中国传统制纸工艺的研究与理解,以三种传统手工纸为切入点将文章分为三个部分,第一部分介绍连史纸的四个关键步骤:原料处理、自然漂白、分丝帚化、捞纸成型,并以此揭秘制纸工艺背后的原理;第二部分讲述生宣与熟宣之间用胶矾水实现相互转换以及它们因转换在吸水性、硬度等性能上的区别,引导大众选择适合自己的宣纸;第三部分研究东巴纸原料选取上的艺术以及其优良的稳定性与原料之间的关系,探秘东巴婚书能保护誓言千年背后的秘密。

文章深入探究了传统手工纸各方面的独特性能以及这些独特性能背后的原理,旨在带领读者在理解相关化学知识的同时了解中国传统手工纸文化,增强读者对祖国传统文化的认同感。

学子感言

高2027届胡奥菲——实现碳中和碳达峰不是一句遥远的口号

创作过程让我收获颇丰:不仅深入理解“液态阳光”前沿科技,更学会用创意将复杂科学简化,转化为大众易懂的表达。从前觉得“电催化”高深遥远,但亲手搭建装置,亲眼见证模拟“催化”过程将空气中的CO₂转化为可能驱动汽车的燃料时,书本无法给予的震撼与成就感油然而生。这种沉浸式体验,更能激发青少年对化学和能源科学的兴趣,也让我坚信:碳中和、碳达峰不是遥远口号,而是我们这代人能用智慧与双手构建的未来。

高2027届邓铂润——这次比赛让我看到了一个窗口,将我喜爱的学科实践化

这次比赛为我打开了学科实践的窗口,让我能将所学应用于解决生活问题并推广方案。我们从可充电电池研究转向“液态阳光”——利用太阳能和催化剂将二氧化碳转化为可再利用有机物。我们用手工方式(化学分子模型与纸板)研究其可行性,以直观方式理解太阳能转化与储存原理。这种方式比文献更易懂,让我意识到环保并非遥不可及,青少年可用智慧与实践参与。作为以化学为目标的青少年,活动加深了我对能源问题及化学学科的兴趣。我也明白纸板模型只是开始,未来将深化环保与绿色能源探索,期待拿出真正可行的模型,为环保贡献实质力量。

高2027届叶彦捷——它更像是一场关于理解与创新的探索

在老师指导下,我们用分子模型等材料构建新能源转化模拟平台。项目初期聚焦装置设计,随着实践推进,我更意识到这是场理解与创新的探索:在有限条件下将抽象化学反应可视化,深入理解科学原理。拼接球棍模型时,不仅锻炼了动手能力,更直观感受分子空间结构差异,复现分子间能量转移与反应路径,让我对“化学键”“反应机制”等书本概念有了立体认知。讨论太阳能光化学转化为有机物能源时,知识从纸面跃入现实的震撼尤为深刻。最大收获不仅是技能提升,更是思维转变:学会系统看待科学问题,认识到新能源研究不仅关乎技术,更承载可持续发展的社会价值。

高2028届吉韵洁——不仅是“输入”的过程,同时也存在“输出”的步骤

基于对化学的浓厚兴趣及校园实验比赛体验,我们决定将化学与传统文化结合参赛。《一纸千年见乾坤》灵感源自丽江东巴纸,探索其千年不腐、防火防虫奥秘,还将内容延伸至连史纸和宣纸,分类介绍流程、原料与原理。《青绿永续》则创新采用戏剧形式,以古今对话展现中华文化魅力并通俗解释化学原理,赛后将组织同学演绎剧本。备赛中现学现写,从学懂到讲懂的过程,既是知识输入也是输出,把深奥化学原理通俗化是难点也是吸引力。虽获不错成绩,但团队因目标不明确、依赖心理导致效率低,常凌晨赶稿。未来将细化分工、互相督促,让创意更高效呈现。

高2028届谢歆未——我想,我们团队会一直走下去

群聊红点让我紧张,点开却是张老师发的古城风景照,才想起衢州的Robert、Helen与张老师已完成比赛,正趁航班延误歇息。半年来,我们从初入ISC、连酒精灯都能打翻的青涩同学,到合作化学侦探实验、论文写作,在猜想、实验、总结中成长为有创新与团队意识的“烧杯”少年(我们的群名)。备赛时,我们经历ddl在即的挣扎,交稿凌晨隔着屏幕交流,寂静里是打字声;互相督促收回刷视频的手,用“加油”“很好继续”的电子音鼓励彼此。我们会一直走下去,在理解包容、求真求索中,走过焦灼与喜悦,归于平和笃定,做永远的“烧杯”少年团。

高2028届王睿博——南开:我的化学梦起之地

在评委与观众的掌声中,我走上讲台。望着精心准备的幻灯片,恍惚间,时间仿佛停留在昨夜腾讯会议的讨论、一次次审稿改稿的瞬间,以及组队之初的忐忑。备赛时,团队因成员发展方向不同,选题与如何将优势学科融入化学成了两大挑战。直到在丽江古城东巴纸坊,触摸那些号称千年不腐的手工纸,我们才找到方向——回望传统手工纸文化。我负责后期审校,团队依兴趣特长分工,在老师指导下,文章渐显严谨与温度。回过神时,我已静坐选手席,屏息等结果,手心沁出细汗。当名字响起,数月的紧张瞬间消散:深夜通话讨论的画面、屏幕前敲键盘修改的专注、与队友在宣纸写下“南开”(我化学梦的起点)的郑重,一一浮现。

高2028届饶芮涵——化学戏剧:是一种艺术与科学的共鸣

“化学戏剧”这一新兴科普形式,是艺术与科学的共鸣而非生硬说教。我们让《千里江山图》青绿“活”起来,让化学走出实验室、走进观众内心:王希孟与陈墨隔空论道,胶矾水制备成剧情转折,科学不再高冷,传统不再遥远。我们构建的是连接古今的桥梁,演绎的是可感可知的文化传承。张明婧老师从戏剧结构到化学细节给予专业指导,多次打磨让剧本艺术性与科学性臻于完善。我从未想过热爱的文字能与铜离子、铁化合物发生“化学反应”——“d-d跃迁”“胶体絮凝”成情节关键,团队合作如“催化剂”,智慧“沉淀”为鲜活剧本。未来,我愿继续探索科学与人文交叉,做文化转译者,让传统瑰宝在当代焕发新生。

教师感悟

罗小雪(高2027届学生作品指导教师)

看到同学们将宏大的“液态阳光”能源构想化为充满巧思的模型,我深感欣慰。他们搭建的不仅是作品,更是关于绿色未来的生动预言——这告诉我们,碳中和从不是遥远口号,而是这代人能用智慧与双手实现的蓝图。愿这次探索成为大家科学旅程的闪亮启明星。继续带着对世界的好奇与关怀,用创造力点亮更多未知角落,共同建造人们向往的清洁自由的明天。

张明婧(高2028届学生作品指导教师)

这群刚入高一的“烧杯少年”,决定用艺术诠释科学——于是化学不再只是公式与符号。他们将晶体结构的严谨、电子跃迁的绚烂,尽数融入戏剧的张力与非遗的匠心。这不仅是科普,更是一场关于微观世界的浪漫叙事。他们用充满想象力的方式告诉所有人:科学从不冰冷,它是一切创造的基石。未来已来,期待他们继续以创造力让科学破圈、让知识生长;愿这份始于好奇的热爱,能带他们走向更广阔的世界。